Eve Chen

上海视觉艺术学院 环境设计

GPA:3.80/89.72

如何评价自己:一坨猎奇的东西

获奖经历:

evolo-摩天大楼设计竞赛 - 荣誉奖

科勒敢创设计未来之星 - top3

第三届“WCM世界校园大师”- 室内设计组-冠军

第三届“WCM世界校园大师”-艺术设计组 - top3

米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展(全国赛区)- 一等奖

米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展(上海赛区)- 一等奖

2023亚洲建筑规划景观数字艺术设计竞赛 - 铜奖

SGADC-新加坡金沙艺术设计大赛 - 铜奖

NCDA-第11届未来设计师-全国高校数字艺术设计大赛-全国总决赛 - 二等奖

NCDA-第11届未来设计师-全国高校数字艺术设计大赛-上海赛区- 一等奖

第二届大学生可持续设计大赛 - 三等奖

2023芬兰AG设计奖-中芬国际文化艺术交流双年展 - 铜奖

中英国际创意大赛-BICC设计奖 - 铜奖

Terra viva战略性都市竞赛2023 - 第二名

ROCA平面与空间设计奖 - 铜奖

第五届香港大学生当代设计奖 - 银奖

CADA第五届日本艺术设计优胜赛 - 铜奖

第八届“两岸新锐设计竞赛.华灿奖”华东赛区 - 二等奖

发展中国家建筑设计大展 - 优秀奖

德国旭勒出轨未来人居创意金奖 - top3

英国G-Cross创意奖(华东赛区)- 铜奖

上海市“知行杯”大学生社会实践大赛 - 先进个人

“美丽乡村”上海青年创意设计大赛(上海赛区)- 二等奖

“设计上海”徐汇区青年“以小见大”社区空间营造设计赛 - 铜奖

上海视觉艺术学院奖学金2021-2022 - 三等奖

上海视觉艺术学院奖学金2022-2023 - 一等奖

上海视觉艺术学院奖学金2023-2024 - 二等奖

2025年上海市高校优秀毕业生

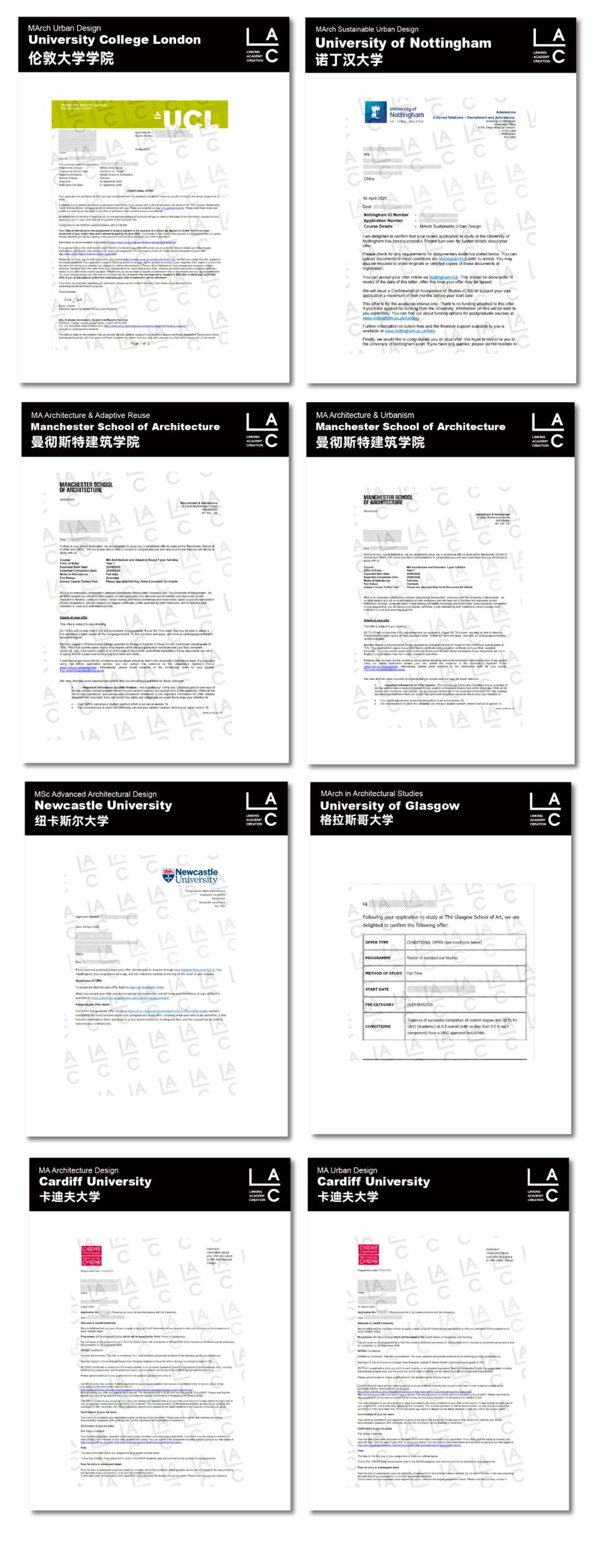

所获offer(截至发稿前):

UCL-MArch Urban Design

MSA-MA Architecture & Urbanism

Nottingham-MArch Sustainable Urban Design

Glasgow-MArch in Architectural Studies

Newcastle-MSc Advanced Architectural Design

Cardiff-MA Architecture Design

Cardiff-MA Urban Design

在试错中找寻方向

[关于选择]

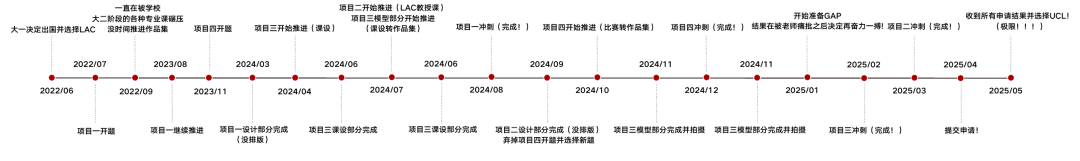

最开始选择留学是因为我在了解和对比国内外的教育方针后认为我的思维模式和方法论更适合在国外的学习环境中成长,学校各科老师在评估我的设计后也纷纷提出出国深造的建议,所以我从大一开始就做起了留学准备并且报了LAC,只是那时我还是考研和留学二手准备。

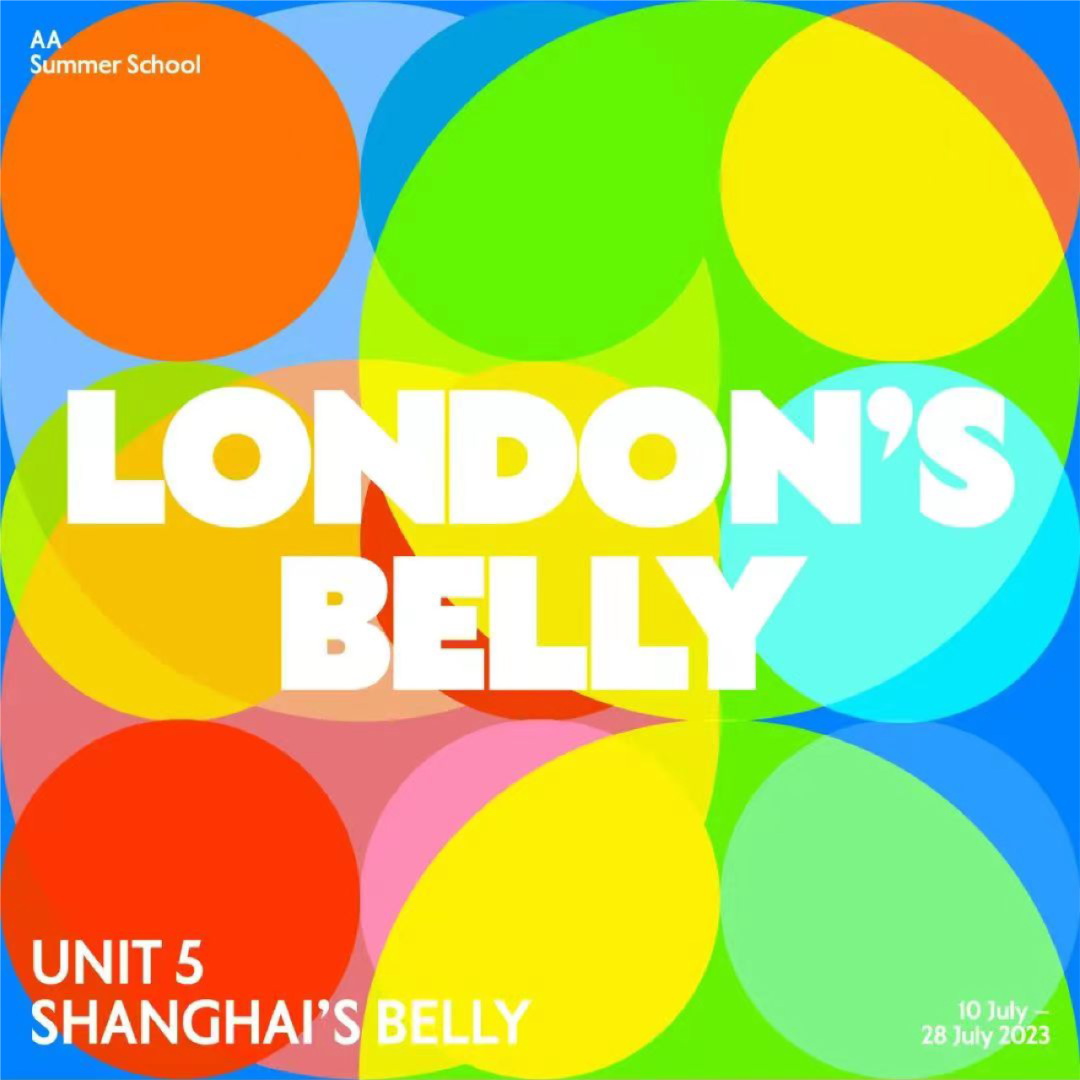

之后,我在大二暑假阶段有幸参与了AA建筑联盟夏校,并在夏校中学习了前沿的设计思想和方法论,同时结识了优秀的导师和志同道合的同学们。虽然夏校仅有一个月左右,但这段经历大幅提升了我的设计水平,也深刻影响了我的设计思想。因此,我更加明确了出国这条道路,并在大三开始全力推进留学计划。

最终我决定去UCL,它最吸引我的必然是它前沿的设计思想,丰富的技术资源,当然,伦敦市中心的艺术氛围也是我做出这个选择的原因。

早在大二阶段,那时小小的我就会时不时关注UCL最新的课程展,并期待着未来也能制作出精彩绝伦的作品。因此,最终UCL的选择一是圆了我曾经稚嫩的“UCL梦”,二是为未来在设计行业的深耕做出准备。

关于对设计的看法,实际上,我很少用外观或者实用性去评判一个设计的好坏,因为这是一些很基本的东西。我认为一个设计背后传达的思想以及其对于社会的回应才是最精彩的环节。就像王淑利用周围村庄落下的灰瓦垒起新的立面,其本质是对于中国传统匠人精神的回应;即使是文丘里对于符号的纯粹探讨,也扩展为了一系列对于建筑学功能与形式的分离思想。

所以,建筑是思想的容器,设计是传达的方式。我广泛学习的建筑学知识尝试短暂的抛弃形象与功能的外衣,聚焦于设计者利用空间展现的理论与哲学。但是,我并不追随任何设计师的思想,因为比起追随我更希望认识到自己的想法。而作为学生的我,更多时间是在试错,就如同我的作品集项目中,有三个关于文化保护的项目,但其中提出的保护策略是截然不同的,从数字化保护,到文化产业转型,再到与国家政策捆绑的旧城更新计划,这些试错的过程帮助我寻找自己的方向,并让我看到了设计的另一面。

关于未来,即使大家都在奉劝转行,但我还是希望能在未来从事建筑设计工作。我一直以来都希望开一间自己的小型设计事务所,结合自己的学识,和志同道合的设计者们进行设计实践,当然,这条路肯定困难重重,但是如果有机会我还是会尝试。

所以,希望在未来的读研过程中能够接触和收获到更多国际资源,为我的小小梦想开辟一条路来。

有点“头疼”的完美主义

看过我作品集的老师和同学都说我四个项目风格迥异,但都有一股浓浓的“陈味”,其实我也不大清楚他们口中的“陈味”是什么味道。我只知道我的作品集风格都是听歌听出来的。

我很喜欢听歌,特别是一些小众艺术家创作的纯音乐,我在听这些曲子的时候脑子里经常会浮现一些具有氛围感的画面,于是这些画面成了我的作品风格。(很猎奇吧)

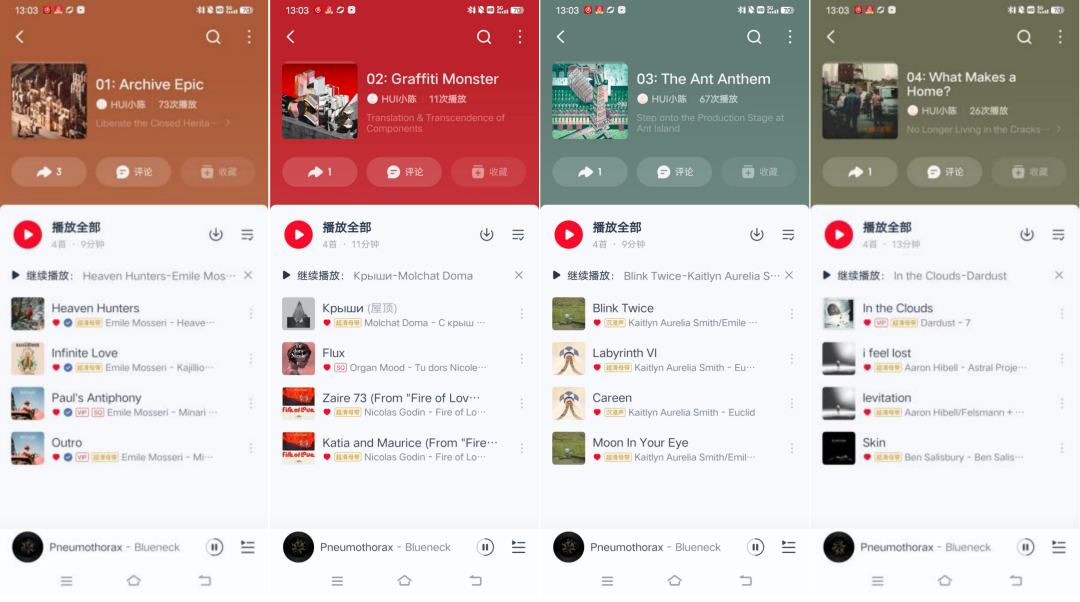

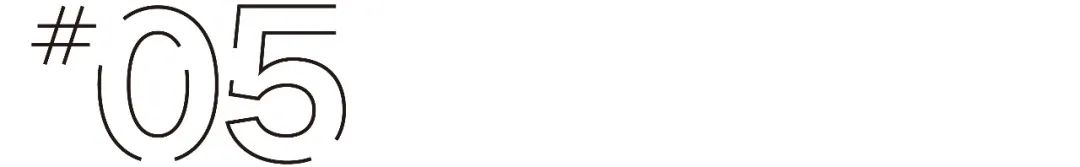

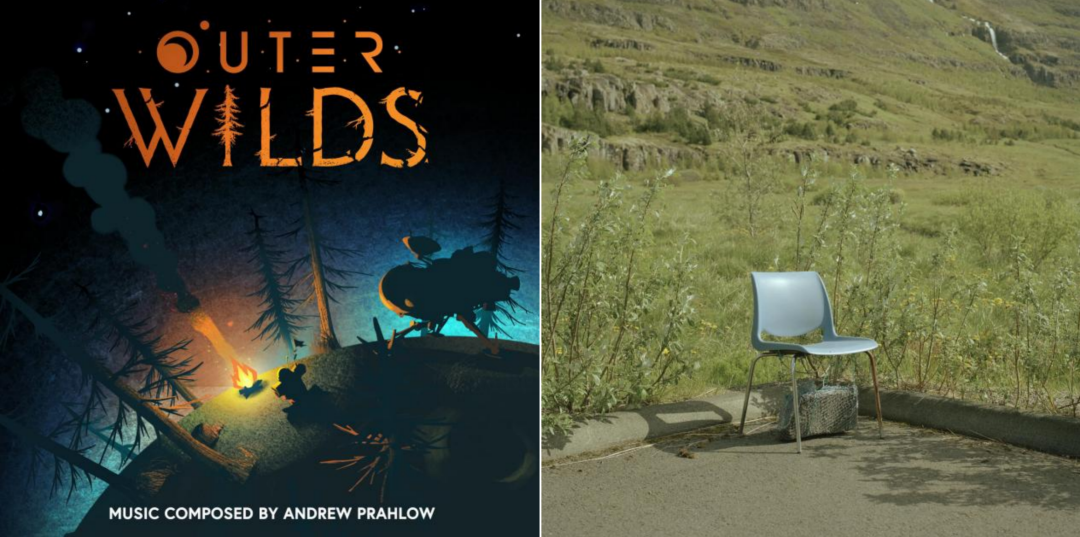

所以,我给我作品集的四个项目各配了一套专辑,并且把专辑二维码放在项目的首页,让各位判官可以边听歌边观看我的作品。

▲以上是我给四个项目各配的专辑,甚至有时候我的作品配色都会从歌曲的专辑封面上取。

再加上我个人麻烦的完美主义,不管是学校作业还是作品集都会花费一样的精力去做,最终结果就是天天都是干不完的活。虽然在这样长周期的爆肝下不管是软件技术能力还是产出效率都有了一个质的飞跃,但是不推荐大家学习...

其实最大的困难在于我本人的完美主义倾向,很多次老师和我说:”已经可以了,直接排版吧“,但我还总是觉得质量不够需要继续深化。

这种完美主义主要源自两点:一是对自己没信心,总觉得那些申报UCL、AA的作品集都是世界级卷王,自己不做好些根本打不过他们。二是我总是拿作品集和以前自己做的课设比较,心想作品集必须做到吊打以前的课设自己才能有提升,同时之前做课设时也有完美主义倾向,于是陷入了一种自己卷自己的卷卷漩涡。

其实这个问题最后也没有很好的解决,结局是拖到很晚,到4月份才提交申请,虽然最后也申上了心仪的学校,但是这一波极限操作实在太刺激,希望自己未来能够慢慢从这种完美主义倾向中走出。

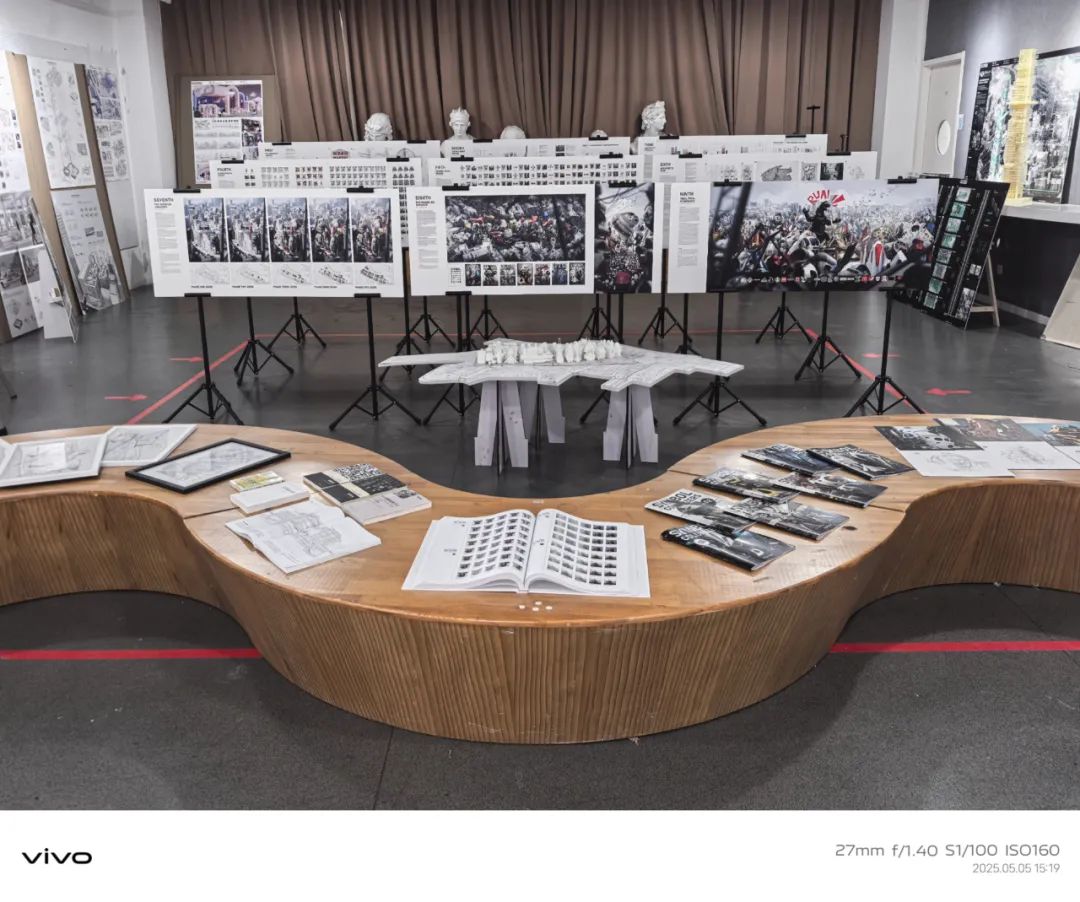

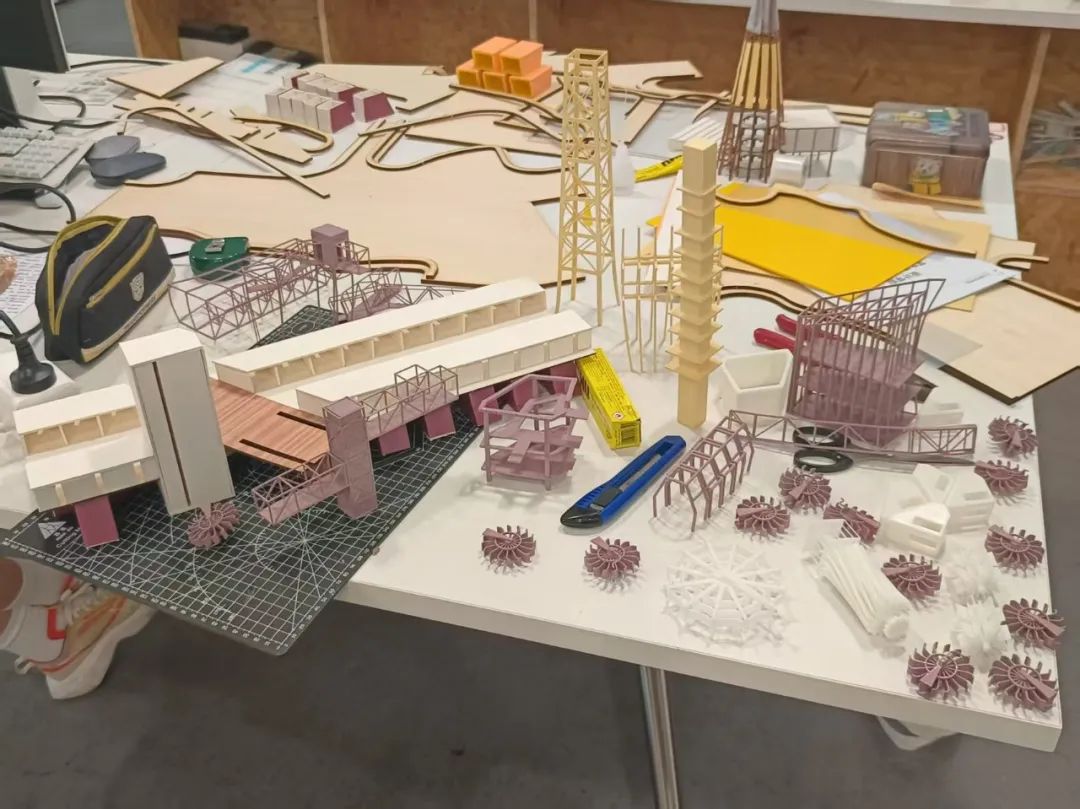

最让我记忆深刻的关于留学准备的经历是在大三暑假期间来LAC做项目三模型和参与教授课,这段时间我抢到了一个自己的小工位,并且把它搞得乱七八糟(不是)。LAC的学习环境很好,不仅可以经常和其他留学的同学交流设计想法,还能天天被两只魁梧的猫猫暴揍,给我留下了很深刻的回忆。

对学弟学妹们的建议!!

要对自己更有信心,不要内耗和焦虑,更不要陷入完美主义陷阱,可以试试单纯以完成任务的心态完成作品集,说不定结果会意外的不错。

此外,如果时间有余,建议做好留学准备计划,明确自己各个项目的准备周期并尽量按时完成计划内容,这样的做法一是可以提升自己的工作效率,二是不容易产生拖延症。

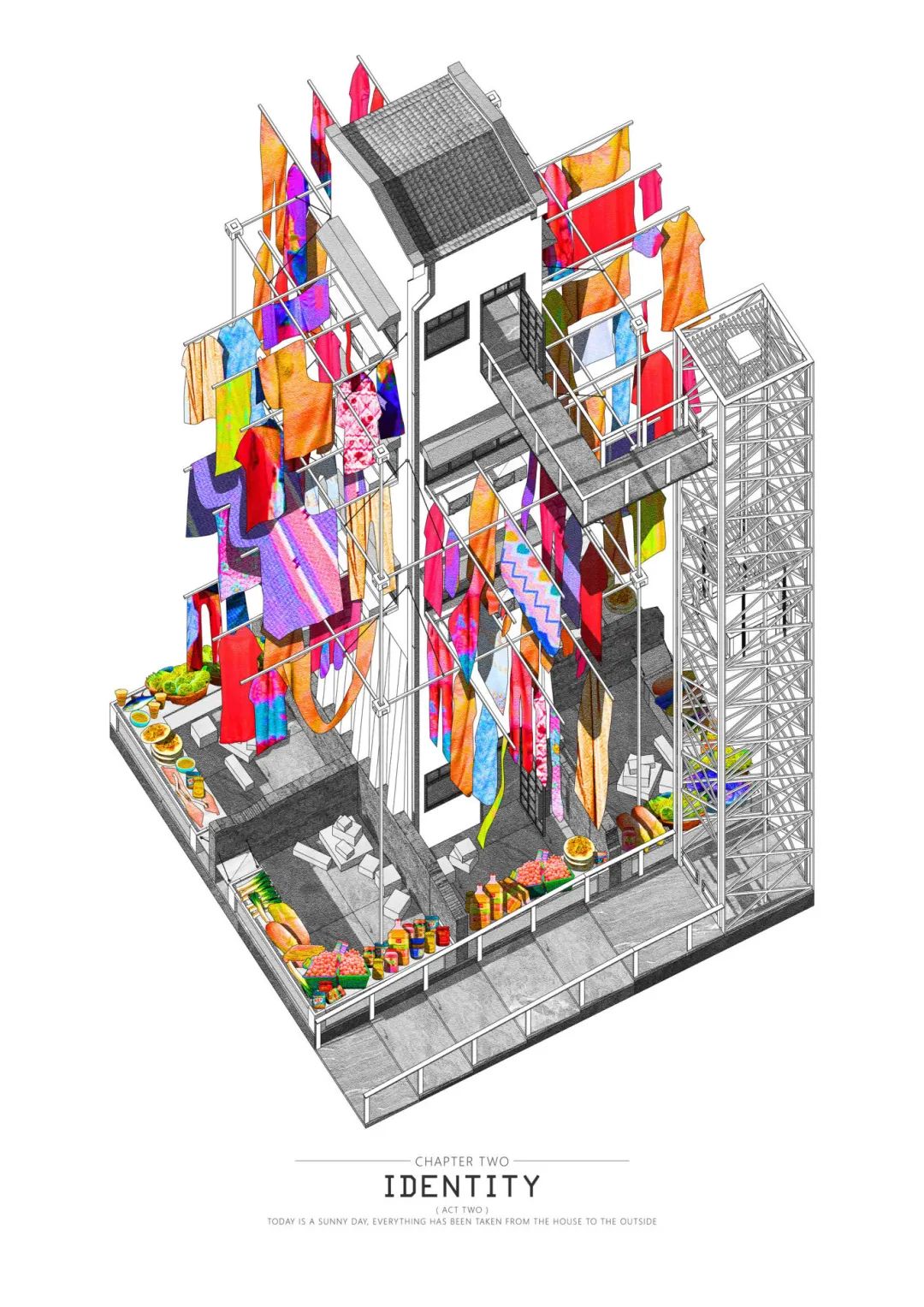

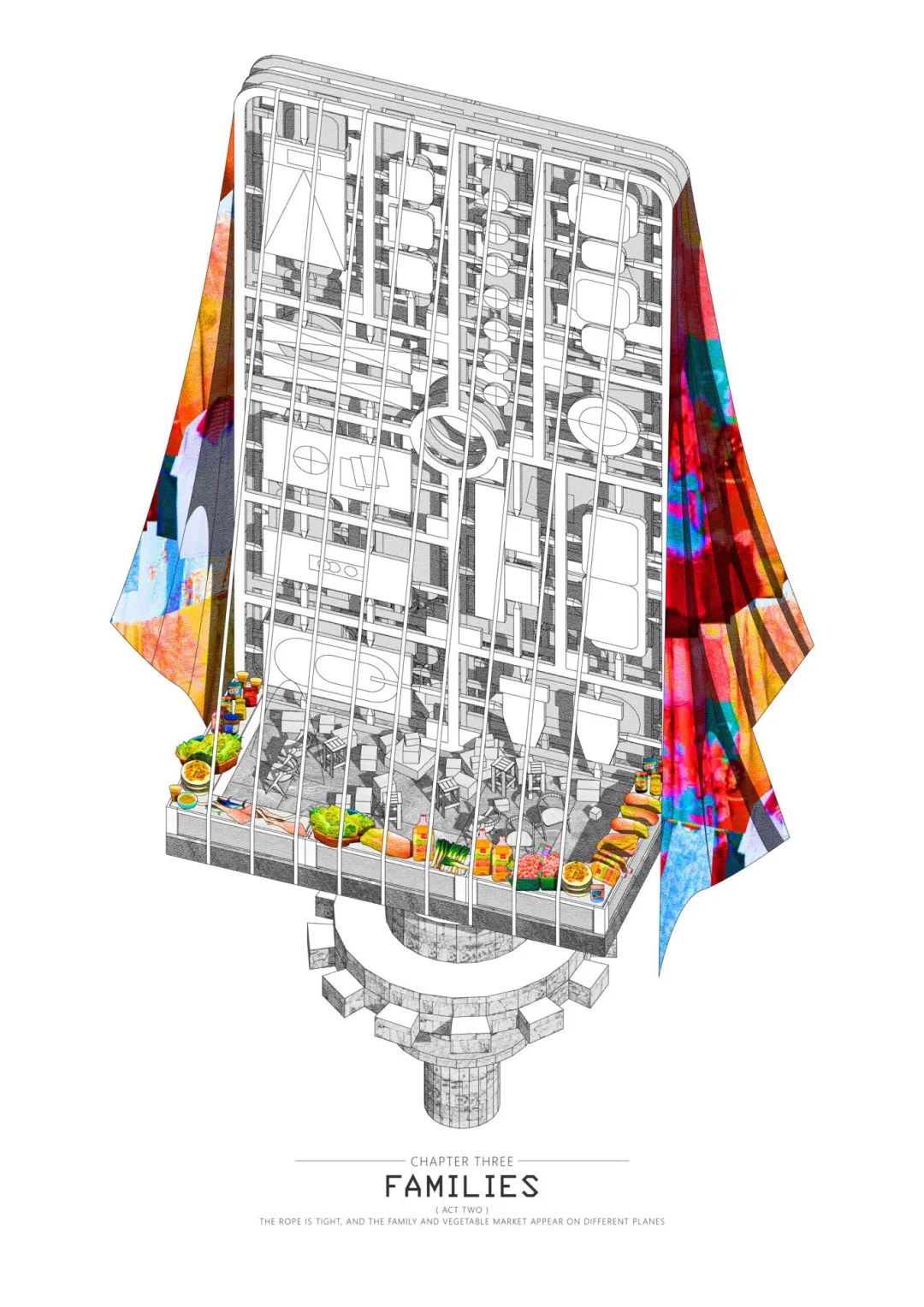

《档案史诗》

[项目介绍]

因为我真的很喜欢听歌

而且我的音乐品味很诡异

所以我想要我的项目和我一样诡异

我根据作品集各个项目的氛围、情绪、故事

从我的歌单里挑选歌曲

为四个项目各配了一套音乐专辑

并把专辑二维码放在每个项目的首页

建议边听歌边观看我的项目

会有独特体验(狗头)

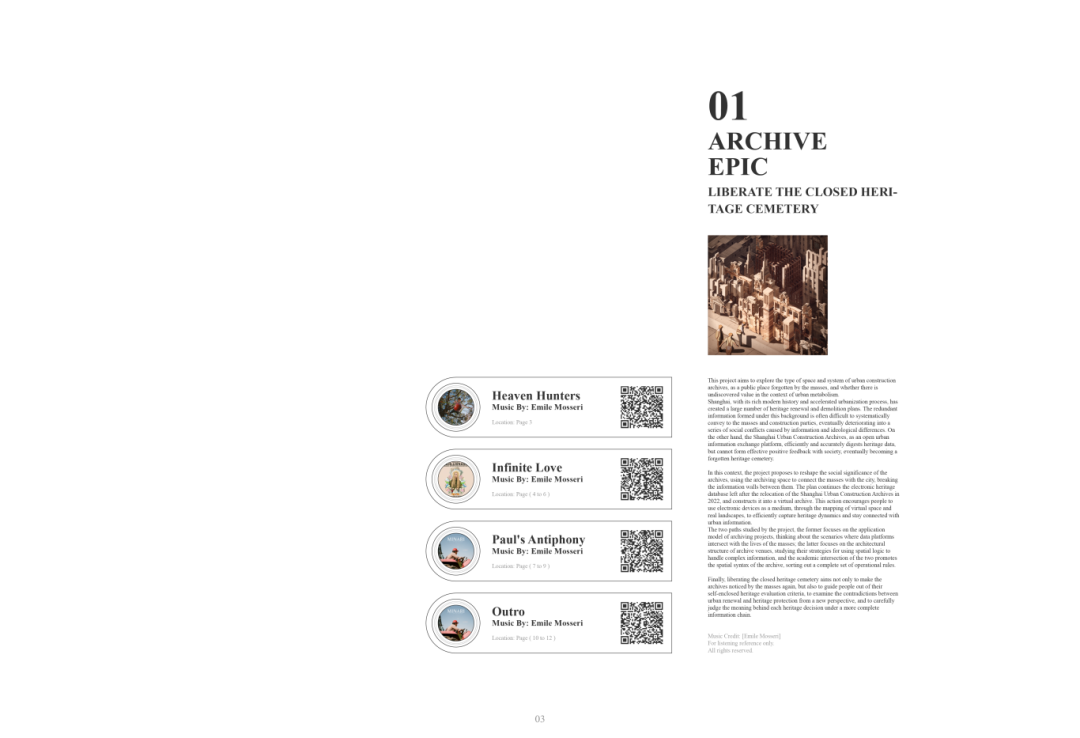

上图是项目一《档案史诗》的专辑歌单

该专辑包含四首音乐

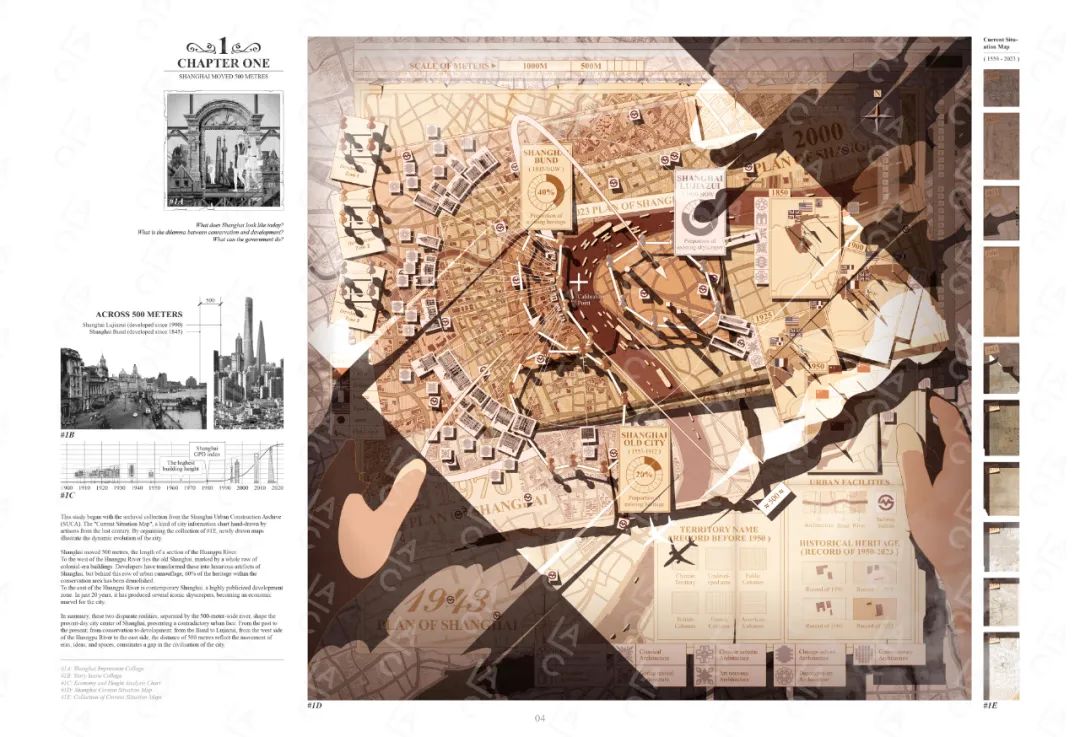

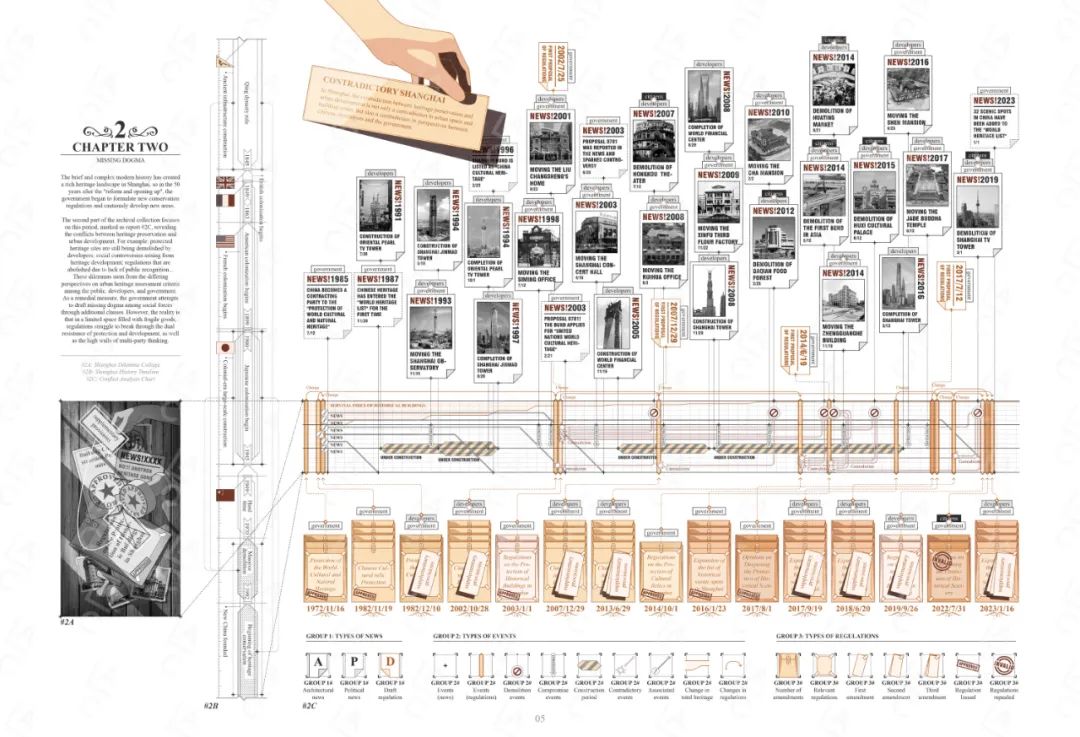

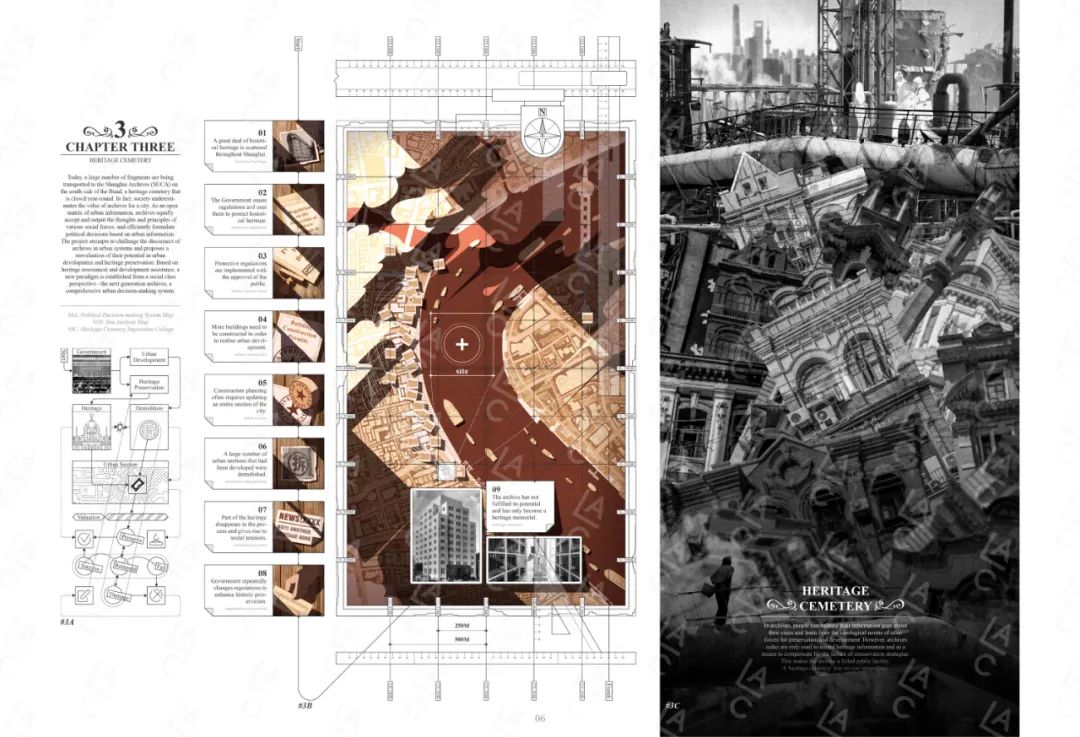

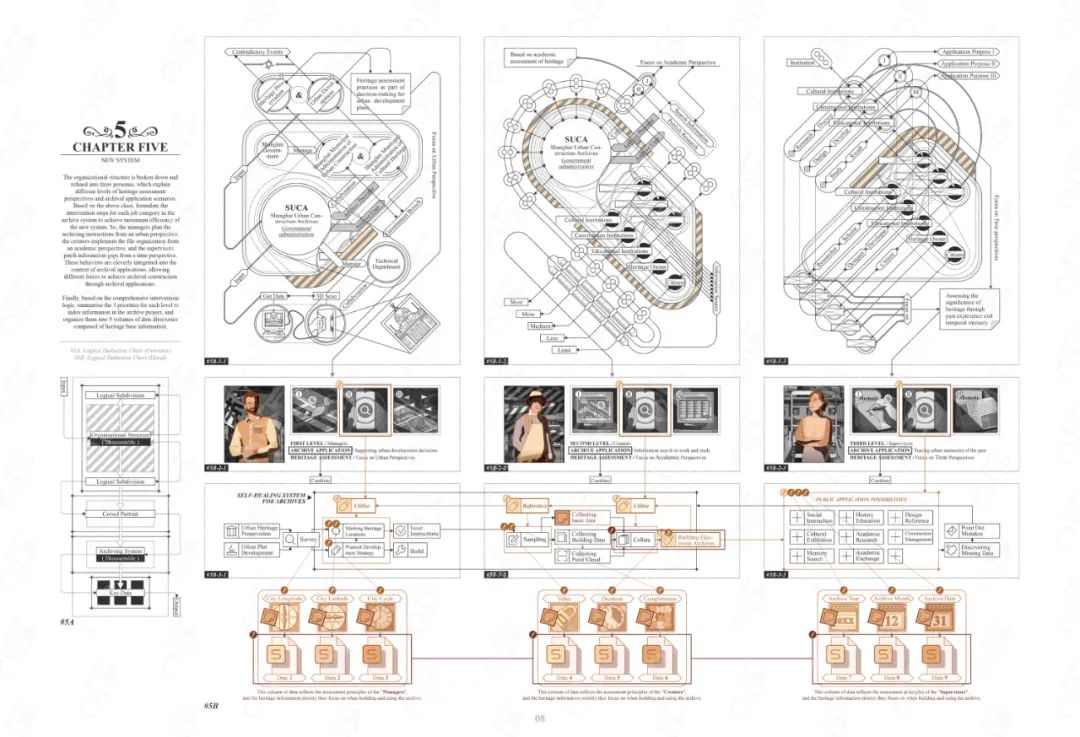

该项目旨在探讨城市建设档案馆这一类型空间及系统,作为一种被群众遗忘的公共场所,在城市新陈代谢背景下是否存在未被发掘的价值。

上海,其丰富的近代史和加速的城市化进程造就了大量遗产更新及拆除计划,这一背景下形成的冗杂信息往往难以系统性的传递给群众及施工方,最终恶化为一系列因信息差和思想差引发的社会矛盾。另一方面,上海城市建设档案馆,作为开放的城市信息交流平台,高效准确的消化遗产数据,却无法与社会形成有效的正反馈,最终成为了无人问津的遗产墓园。

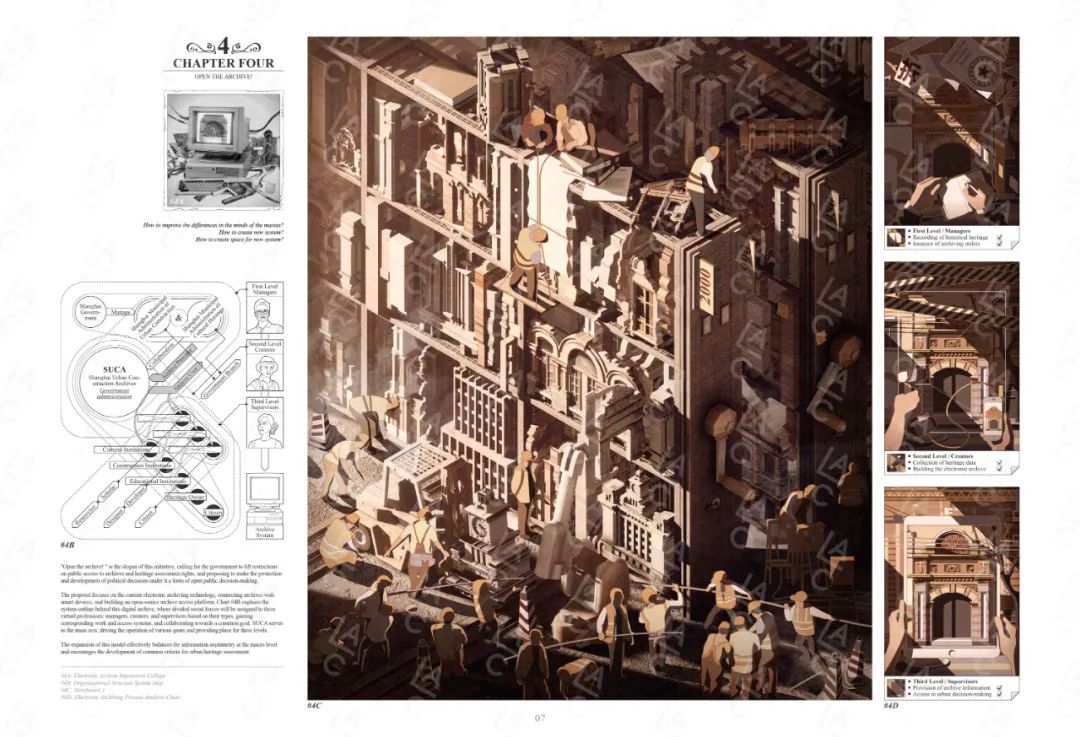

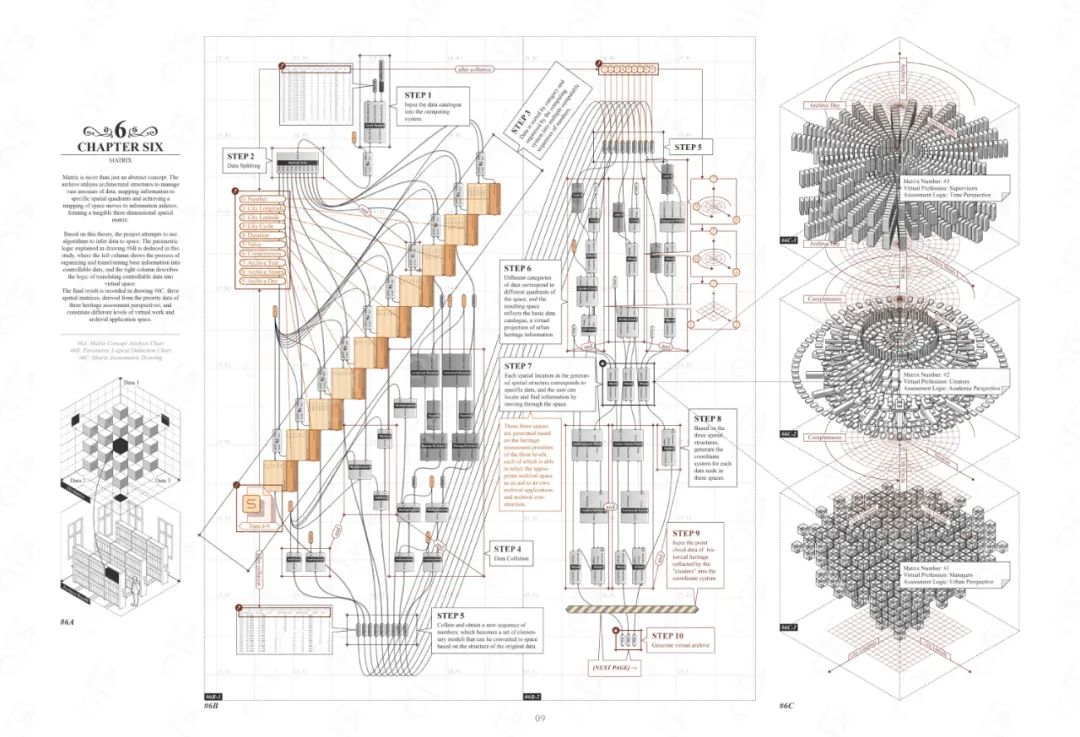

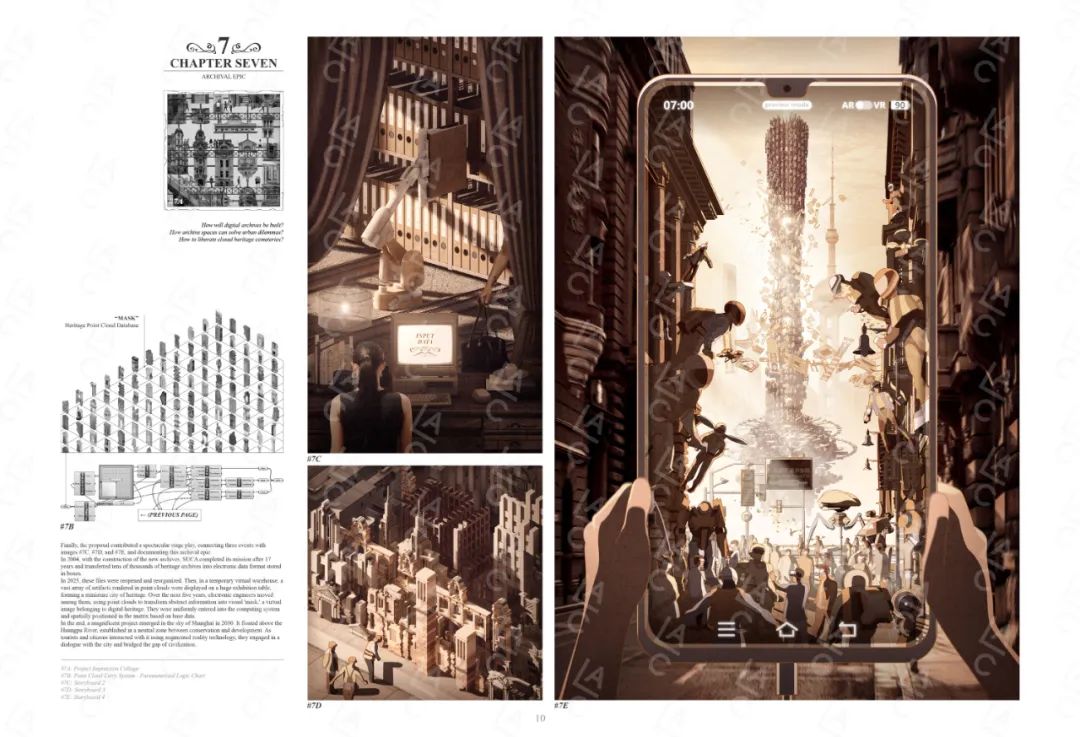

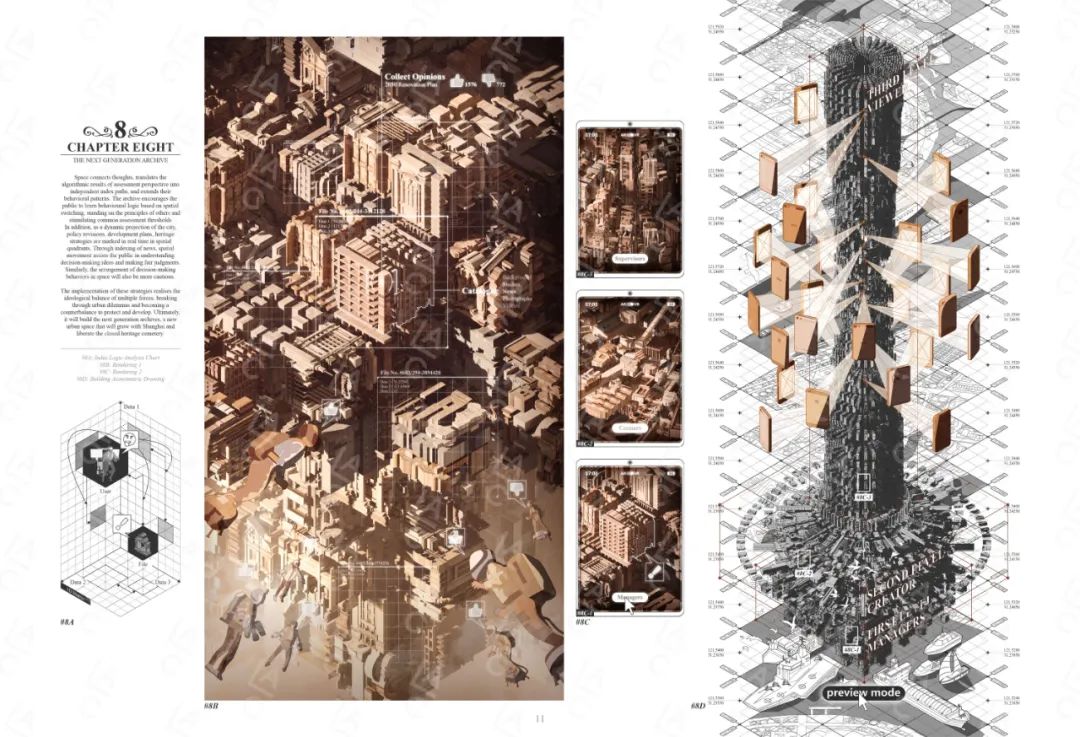

承接这一语境,项目提出重塑档案馆的社会意义,利用归档空间连接群众与城市,打破彼此的信息高墙。该计划延续2022年上海城市建设档案馆搬迁后留下的电子遗产数据库,并将其构建为一座虚拟档案馆。这一行动鼓励人们以电子设备为媒介,通过虚拟空间与现实景观的映射,高效捕捉遗产动态并时刻与城市信息接轨。

项目所研究的两条主要路径,前者关注于归档工程的应用模式,思考数据平台与群众生活产生交集的情景;后者聚焦于档案场所的建筑结构,钻研其利用空间逻辑处理繁杂信息的策略,而二者的学术交叉推进为虚拟档案馆的空间句法,梳理为完整的运作规则。

最后,解放封闭的遗产墓园,其目的不只是让档案馆再次被群众所注视,更是在引导人们走出自我封闭的遗产评估准则,以新的视角审视当下城市更新与遗产保护的矛盾,并在更完善的信息链下慎重的判断每项遗产决策背后的意义。

*幕后小故事

自高中起我的学校就时不时带我们参观各种上海历史遗迹,此后我也经常参与一些和上海遗产保护有关的工作坊和课程,所以项目一选题时,我第一个提出的就是遗产保护类项目。

但有别于我过去接触的传统遗产保护,我想做些更逆天的东西,于是大言不惭的和作品集老师说:“我想用一栋建筑保护上海所有遗产!”(相信老师当时是崩溃的)

当然,我的想法虽然猎奇,但并非毫无根据。我最开始关注的两个领域分别是“归档空间”以及“建筑平移工程”。

“归档空间”指的是一种专门用来收集信息或物质的空间,比如档案馆、博物馆、图书馆、银行保险库等等...“建筑平移工程”是当下正在开发的施工技术,通过各种吊机、滑轨、推车等装置将整栋建筑完好无损的从一处平移到另一处。这种技术专门用于历史建筑保护,上海已经有很多成功案例。

我最开始的时候对比过很多机构,足足十几家...并且一开始LAC并不在我的机构目录里(因为那时LAC不是特别大的机构,没有一上来就考虑)。直到之后在网上刷到了LAC机构带出的优秀的学生作品,我才开始慢慢把LAC的名字加进目录。

最后,真正让我选择了LAC的原因是因为试听课。其他机构的试听课都是老师各种介绍以前机构带出来的学生作品,唯有在试听LAC时,上课的凯文老师介绍的是自己过去设计的作品,这让我直观的了解了老师的真实水平。所以我最终选择了LAC,并选择凯文老师作为作品集导师。

LAC的各位老师都非常专业负责且认真。我在做项目一时由于进度较慢,管理我作品集的Kelvin老师为了更好的管理和推动我的项目进度,建议我每天发进度汇总。于是一发就是一年多,Kelvin老师每天都会关注我的最新进度并认真负责的给出相应建议。

此外,其他老师也在我留学的过程中给予了莫大的帮助,感谢Kelvin老师、Molly老师、甘老师、施老师,洪老师等各位老师过程中的陪伴。

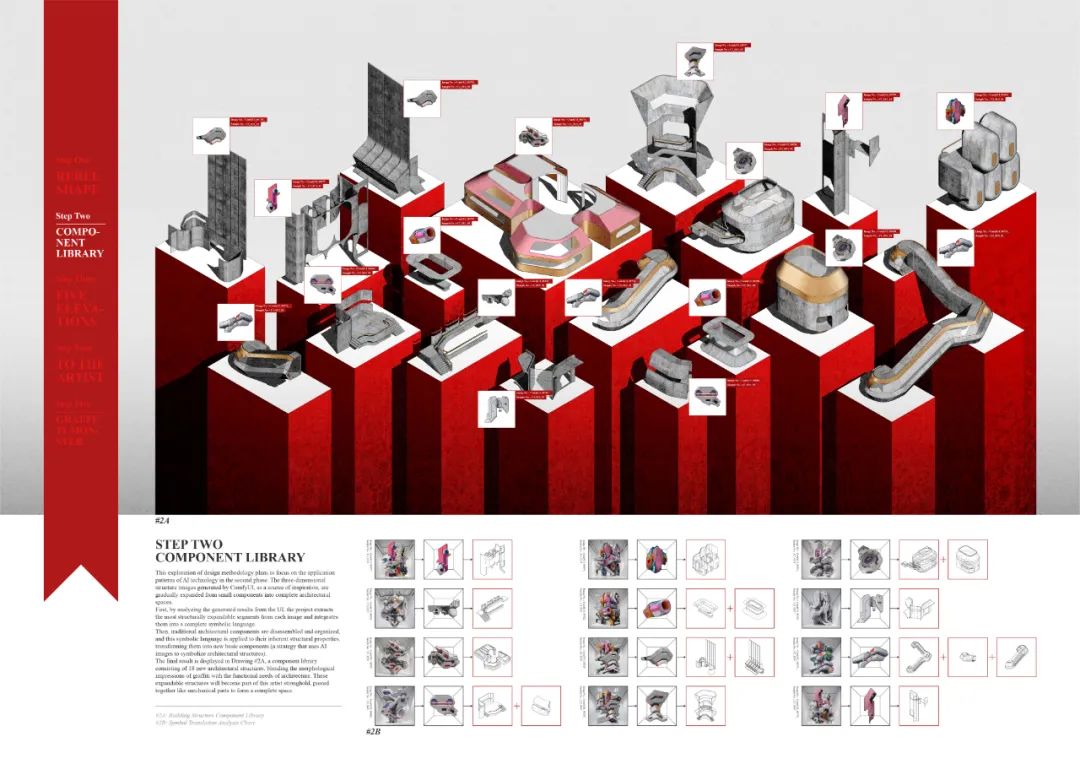

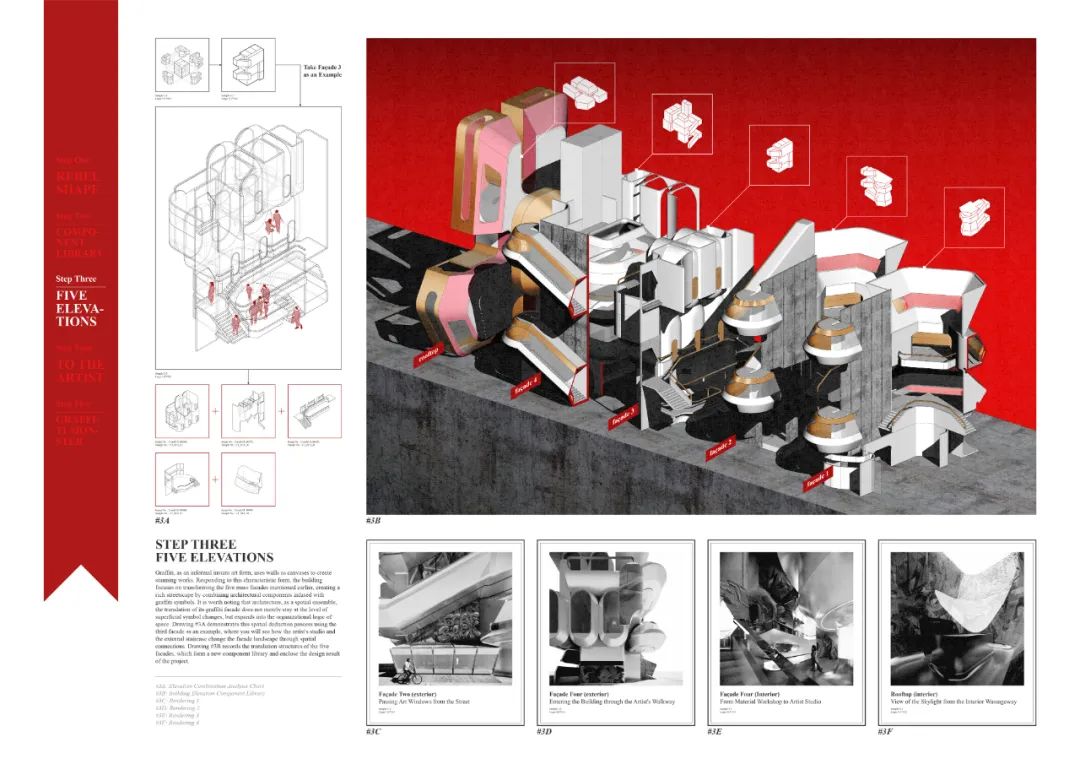

我曾参加LAC的教授课项目,在这段学习经历中,我有幸学习了前沿的人工智能技术,并体验了独特的人机交互式设计手段。这段经历给我带来的很大的启发,也让我对于人工智能时代下的设计师身份有了新的理解,让我清晰的明白了有很多设计环节和设计思想是必须由设计师才能完成的,人工智能不应该替代设计师,而设计师也不应该抵制人工智能的发展。同时,和组员一起用蹩脚英语和教授battle的过程也成就了无数美好的回忆。

最终教授课的产出成为了我作品集中的项目二,同时过程中学习的人工智能软件也被应用至我之后的毕业设计中。

我的爱好其实很简单,就是普通的听歌和刷剧。

我喜欢在通勤的时候戴上耳机,一边听着播放的歌曲一边看着窗外掠过的景色,然后在脑海中幻想各种逆天的故事和画面。我平时喜欢听的歌主要分两种,一种是小众艺术家制作的曲目,它们大多是纯音乐并且没有多少人关注,但往往这样的艺术家创造的音乐往往更加特立独行且情绪丰富。

另一种音乐是音乐剧,它们通过音乐和歌词来表达故事的脉络和人的主观情绪,我很喜欢这种带有一定叙事性的音乐类型。我喜欢的音乐剧有,汉密尔顿、活在高地、致埃文汉森、史诗等等...

而在刷剧层面我就比较随意,刷剧对我来说更多是在平时干活干累了之后的小消遣,所以每次刷剧都能给我带来一种救赎感。

我喜欢看的剧类型比较多变,但多数是注重剧情且具有极强悬疑感的电视剧,比如人生切割术、异星灾变、暗黑等等。

其中我最喜欢的电视剧是暗黑,因为这部剧的剧情逻辑堪称完美,所有的反转和设定都有众多耐人寻味的伏笔,且剧情层面基本没有逻辑bug,是我心中的悬疑剧top1。可惜这部剧太难入坑了,推荐别人看后都是看两集就放弃了,难以向朋友们展示后面的精彩内容哈哈哈~

LAC空间学部 26、27fall 招生现已全面开启!

扫描下方二维码即可免费咨询!

wechat:客服账号